La Plaine d’Aunis, en Charente-Maritime, était autrefois une terre de polyculture-élevage. Aujourd’hui, forte de ses 90 000 ha de terres agricoles, la plaine d’Aunis pourrait théoriquement nourrir 130 % de la population locale. Or elle n’en nourrit que 60 %. Tout en étant très déficitaire en fruits, légumes, ou encore en pommes de terre. Ce territoire est loin d’être une exception en France. Il est plutôt un symbole du fonctionnement de l’agriculture française qui exporte vraiment beaucoup. Voire trop ?

Le cas de la Plaine d’Aunis

Les exploitations agricoles produisaient traditionnellement plusieurs cultures, auxquelles s’ajoutait une activité d’élevage. Au cours des dernières décennies, le territoire s’est très fortement spécialisé. Sur cette grande plaine céréalière, 80 % de la surface agricole utilisée et 55 % des fermes sont aujourd’hui en grandes cultures. 90 % de ces exploitations produisent des matières premières agricoles, en premier lieu destinées à l’exportation.

En France, 43 % des terres agricoles sont dédiées à l’exportation

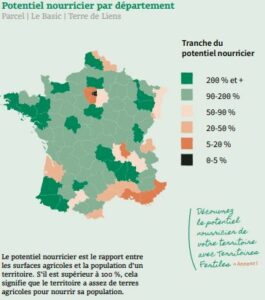

La moitié du territoire métropolitain (28 millions d’hectares) sont des terres agricoles. Ce qui fait de la France la première surface agricole de l’Union européenne. Elle dispose ainsi en théorie de la surface agricole nécessaire pour nourrir 130 % de sa population. Théoriquement, toujours, la France produit assez pour couvrir sa consommation interne dans de nombreuses productions. Comme le blé tendre, la pomme de terre, la viande bovine, la viande porcine, les produits laitiers, le tournesol ou encore le sucre.

Pourtant, une grande partie de la consommation réelle des Français n’est en réalité pas couverte par la production agricole français, mais par les importations. « Cette situation absurde s’explique d’un côté par l’insertion de l’agriculture dans le commerce international et de l’autre par la montée en puissance de l’industrie agroalimentaire et de ses besoins en produits bruts importés », explique l’association Terre de liens, dans un rapport publié en février dernier.

Résultat, plus de la moitié des surfaces céréalières, fruitières et maraîchères, et un quart des surfaces d’élevage produisent pour l’exportation. Actuellement la France consacre 43 % de ses terres agricoles à l’exportation. Ainsi, la surface utilisée pour nourrir la population française est réduite à 2100 m2 par personne. C’est à peine la moitié de la surface nécessaire à notre alimentation (4000 m²).

L’absurdité des produits exportés avant d’être réimportés

Dans le même temps, les importations n’ont eu de cesse d’augmenter. Par exemple, nous importons un tiers des fruits tempérés et légumes que nous consommons. Un ratio qui monte à 50 % si on intègre les agrumes et fruits tropicaux. France Stratégie estime pour sa part que nous importons 20 % de notre alimentation en valeur. Mais cette proportion est très certainement sous-estimée. Car nous consommons de plus en plus d’aliments transformés. Et l’origine de la matière première utilisée dans ces aliments est souvent inconnue.

« Comble de l’absurdité, certaines matières premières agricoles produites en France — le blé dur par exemple — sont exportées pour être transformées à l’étranger, puis importées sous forme d’aliments transformés », dénonce Terre de liens. La France a par exemple une capacité d’auto-approvisionnement de 148 % en blé dur, pourtant, elle importe 75 % de ce qu’elle consomme en pâtes et en semoule.

La spécialisation de notre système agricole et l’intensification du modèle d’élevage et de culture a également réduit notre capacité d’auto-approvisionnement et renforcé la dépendance de la France aux importations. Nous importons des millions de tonnes de soja chaque année pour nourrir le bétail. Et des millions de tonnes d’engrais pour fertiliser les cultures.

Face à ce constat, l’association appelle le gouvernement « à mettre en cohérence » la production agricole du pays et les besoins alimentaires des Français. Et à renfoncer ainsi la souveraineté alimentaire du pays.